新华社沈阳4月7日电(记者武江民)春归渤海湾,辽宁营口市西市区千余亩水田即将迎来春耕。这片原本荒废的盐田,经过专项修复治理变成了连片的水田,亩产水稻超过600公斤。

2023年夏,辽宁营口市西市区千余亩水田长势良好。新华社发

辽宁省农业科学院盐碱地利用研究所(以下简称为“盐碱地所”)所长于亚辉说,盐碱地一度被称为土地的“绝症”。盐碱地改良就相当于给盐碱地开“药方”,需要长期综合施策。“这里曾是营口盐场,盐分主要来源于海水倒灌、潮汐侵蚀,需要先进行灌溉压盐、洗盐、排盐。”

2021年,盐碱地所与开发企业合作,对这片盐碱地进行专项修复治理。千余亩盐碱地被沟渠分割成30多个规整的条田。每块条田两侧各有一深一浅两条沟渠,浅的是给水渠,深的是排水渠,按照“盐随水来,盐随水去”的水盐运动规律,引地表水对盐田进行“冲洗”。

与此同时,盐碱地所采用化学、生物等方式改良土壤结构,提升地力,目前千余亩盐碱地耕层土壤含盐量在水稻生长季已控制在3‰左右。2023年,这里种植的耐盐碱水稻品种“盐粳431”亩产达609.2公斤,实现了从无到有的绝对增产。

我国盐碱地分布广、面积大、类型多样,向盐碱地要粮大有可为。近年来,我国科研工作者针对不同类型的盐碱地,从生态和环保角度探索出了多种新途径,研制了多种新“药方”。

“见过给人喝药的,没见过给地喝‘药’的。”沈阳市于洪区种粮大户吴丽华说,过去她家的农田碱度高,土壤容易板结。经专家介绍,吴丽华用上了纯微生物菌剂。随着肥水缓缓流入田间,几年下来土壤疏松透气了,肥力提高了,耕地也变有劲了,玉米亩产能增加百余斤。

国家农业环境微生物种质资源库(辽宁)保存的嗜碱真菌(显微摄影)。新华社记者 杨青 摄

吴丽华所用的纯微生物菌剂,是来自沈阳农业大学教授张世宏团队的一项名为“基于嗜盐曲霉菌系的秸秆腐解与障碍土壤修复技术”的研究成果。

“这个成果看似绕口,实际不难理解。”张世宏说,嗜盐曲霉菌是指能在高盐条件下生长的丝状真菌。普通微生物一般在低温和高盐条件下工作效率较低,而这种嗜盐曲霉菌系具有两个“嗜好”:不仅喜欢低温还喜欢咸盐,在极端环境下能够大显身手,持续工作,快速腐熟田间有机废弃物提升土壤有机质含量,从而改善土壤生态,达到修复盐碱地目的。

3月21日,在国家农业环境微生物种质资源库(辽宁)中心试验室,张世宏在通过显微镜观察真菌培养情况。新华社记者 杨青 摄

近日,农业农村部公布国家农业微生物种质资源库入选名单,沈阳农业大学申报的国家农业环境微生物种质资源库(辽宁)成功获批。张世宏说,利用微生物治理盐碱地正在日趋成熟,针对不同地区、不同级别的盐碱地还要针对性地科学对待。

(责任编辑:王翔)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:解锁农业黑科技|给盐碱地开“药方”,作者:武江民,来源:新华社,来源地址:http://www.news.cn/info/20240409/630d1e8779704d8e90f90f3f6de58b09/c.html)

上一篇云南绥江:山路弯弯连山乡

河南嵩县:改造人居环境 助力全域旅游

春和景明,驱车沿国道344来到嵩县蛮峪岭,岭上的连翘花海光彩夺目,吸引众多游客或自驾或组团,来这里踏青、赏花、留影。

2024-04-13

河南省发展水肥一体化面积800多万亩

粮食生之于土、活之于水、长之于肥,土壤、水和肥料既是农业生产要素,也是重要战略资源。4月16日,全省土肥水工作会议在郑州召开,分析土肥水工作新形势,并以新技术为引领,为擦亮农业发展绿色底色,实现稳产增收提供指引。

2024-04-17

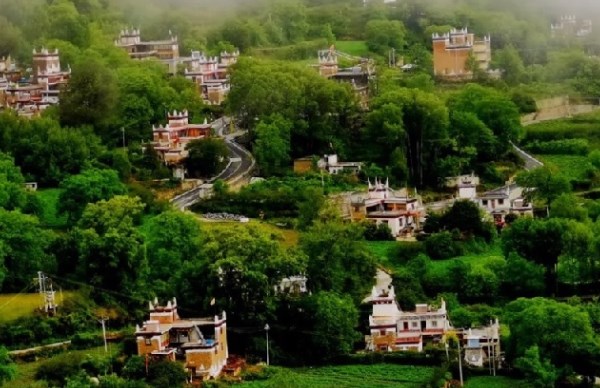

藏寨来了“新村民” “老喀咔”有“新”转型

甲居,藏语意为百户人家,是一幅藏在川西高原间田园牧歌式的画卷。这里民风淳朴,建筑独特,自然风光旖旎,历史人文厚重,是让大连人陈文超第一次来就钟情的地方,于是他留在了这里。

2024-05-07

523

收藏

分享

乡村振兴协会 公众号

主办单位:河南省乡村振兴协会 承办单位:河南省乡村振兴协会产信委 技术支持:全息数字科技(河南)有限公司

法律服务单位: 河南诺方律师事务所(朱秩成 13838397329) 河南言正律师事务所(白铁军 15037119815)

Copyright© 乡村振兴公共服务平台 版权所有 豫ICP备2023012239号-1 豫公网安备41010502005757号