传统农事节气蕴含着科学的农业知识,对于推进生产、生活、生态协调发展具有重要作用,为人们按照农时安排农业生产活动和日常生活提供了科学指导。依照节气加工制作的农副产品,不仅丰富了人们的日常用品供给,而且能有效带动农业产业发展,赋予农副产品更高品质和更高经济价值,促进农民生活水平提高。

如一些地方在白露时节酿酒,在清明、谷雨来临时制作明前茶、雨前茶等,有效提高了相关产品的附加价值,促进了农民增收。节气文化活动也反映了劳动人民的生活理想与审美情趣,蕴含着孝老爱亲、睦邻友群、崇敬先民、爱国爱乡等中华传统美德,既可以调适农业生产与乡村生活节奏、丰富乡村文化生活,也可以为我们正确处理个人与家庭、社会、国家的关系,促进农村生产发展和乡风文明、推进农村精神文明建设提供有益滋养。

近年来,我国加大了对传统农事节气文化的保护和传承,积极推动传统农事节气文化创造性转化、创新性发展。我国已有国家级节气类非遗项目约50项,省级约90项,市级约110项,还有很多未被列入非遗名录的节气习俗在乡村广泛流传。值得一提的是,在各有关方面的共同努力下,中国人民耳熟能详的二十四节气被国务院列为首批国家级非物质文化遗产,被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产,并成立了保护传承联盟,其保护和传承呈现出工作机制完善、内容形式多样、参与主体多元的特点。

我国在农历秋分日设立的“中国农民丰收节”,成为亿万农民庆祝丰收、享受丰收的盛大节日,增强了全国人民的文化自信和民族自豪感。在脱贫攻坚中,一些地方推出了“节气+扶贫”模式,根据二十四节气组织不同主题的帮扶活动,不仅促进节气文化的活态传承,而且助力农民走上脱贫致富之路,实现文化保护与经济建设“双丰收”。

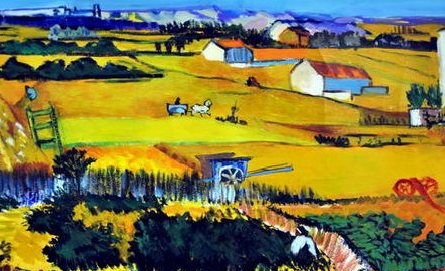

还有一些地方推动传统农事节气文化与地域特色紧密结合,形成具有乡土特色的节气文化,绘就一幅幅现代版“富春山居图”。如江西婺源篁岭古村的立秋“晒秋”、浙江三门杨家村的冬至“祭冬”等,均已成为保护传承传统农事节气文化和“一村一景、一村一品、一村一韵”美丽乡村建设的范例,有力促进当地经济发展和农民增收。

习近平总书记指出:“实施乡村振兴战略,是我们党‘三农’工作一系列方针政策的继承和发展,是亿万农民的殷切期盼。”全面推进乡村振兴,可以大力挖掘传统农事节气文化遗产,推动其进一步实现创造性转化、创新性发展,促进农业高质高效、农民富裕富足、乡风文明进步。

一是合理利用节气文化资源,举办形式多样的节气文化旅游活动,发挥农业多种功能作用,延长产业链、提升价值链,培育农业品牌,推动农村文旅产业融合发展。

二是传承节气文化生态智慧,通过发展观光农业、推出主题活动等方式,将节气时间与乡村空间融合,引导人们亲近乡村、回归自然,持续推动乡村生态文明建设。

三是弘扬节气文化传统,创作节气文化作品,创新节气文化表达方式,吸引和造就一批乡土文化人才;推动节气文化更多融入中小学课程体系,鼓励举办节气文化体验活动,促进代际传承;采取有效措施,在乡村公共文化空间更多地开辟节气文化展示场所,保护传承富有地方特色的节气文化,焕发乡风文明新气象。

四是发挥节气文化道德教化功能,将二十四节气蕴含的勤于劳作、尊老爱幼等传统美德与践行社会主义核心价值观相结合,推动新时代文明实践,推动新时代农村精神文明建设,提升乡村德治水平。

(责任编辑:董方婷)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:挖掘和发挥传统农事节气文化的重要价值,作者:隋 斌,来源:人民日报,来源地址:http://www.agri.cn/V20/SC/jjps/./202206/t20220622_7865684.htm)

金砖国家成世界粮食安全“压舱石”

近年来,全球粮食供需总体紧平衡,结构性矛盾始终存在,阶段性、区域性粮食短缺问题较为明显,粮食价格高位运行,饥饿人口有增无减,成为影响世界稳定的重要不确定因素。

2022-06-24

农业农村部:我国农作物自主选育品种面积占比超95%

解决14亿人口的吃饭问题,始终是治国理政的头等大事。十年来,各地各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持把保障粮食等重要农产品有效供给作为“三农”工作的首要任务,

2022-06-28

金色十年 农业农村现代化筑牢大国粮仓

粮稳天下稳,粮足百姓安。党的十八大以来,我国农业综合生产能力上了大台阶,农业农村经济发展取得辉煌成就。粮食连年丰收,农民收入持续增长,农业现代化水平大幅提高,

2022-06-28

523

收藏

分享

乡村振兴协会 公众号

主办单位:河南省乡村振兴协会 承办单位:河南省乡村振兴协会产信委 技术支持:全息数字科技(河南)有限公司

法律服务单位: 河南诺方律师事务所(朱秩成 13838397329) 河南言正律师事务所(白铁军 15037119815)

Copyright© 乡村振兴公共服务平台 版权所有 豫ICP备2023012239号-1 豫公网安备41010502005757号